2025年1月24日,565net必赢客户端脊椎动物演化研究中心徐星教授课题组博士后胡海虔领衔与重庆古生物研究院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、565net必赢客户端地球系统科学重点实验室、重庆中国三峡博物馆、重庆市地矿局208地质队等多家单位研究人员组成的研究团队,在第四纪著名杂志《Quaternary Science Reviews》(中科院一区,Top刊)发表题为《Chronological and palaeoecological insights into the Dayakou fauna in Yanjinggou, Chongqing, China: Responses of large mammals to the Early-Middle Pleistocene Climate Transition》(中国重庆盐井沟大垭口动物群年代学和古生态学研究:大哺乳动物对早-中更新世气候转换期的响应)的学术论文。

大垭口遗址是重庆万州盐井沟地区一处竖洞(洞口长宽约5m,深约9.5m),陈少坤等(2013)曾报道了该洞的发现,并研究了其中的5目8科12种哺乳动物化石,对经典的盐井沟动物群进行了重新划分,认为大垭口动物群年代为早更新世中期。本次为在其基础上的进一步研究。本研究报道了2016-2017年在重庆万州大垭口遗址新发现的4目8科10属10种大哺乳动物,其中大熊猫武陵山亚种Ailuropoda melanoleuca wulingshanensis、中国貘Tapirus sinensis、丽牛Leptobos sp.等物种为盐井沟地区的首次出现,丰富了盐井沟动物群的物种多样性。化石年代学和ESR-U系测年(距今约1.01Ma)结果表明大垭口动物群年代处在早更新世中-晚过渡期,代表了盐井沟地区年代最早的动物群,反映出盐井沟动物群的年代最早不超过早更新世中期。

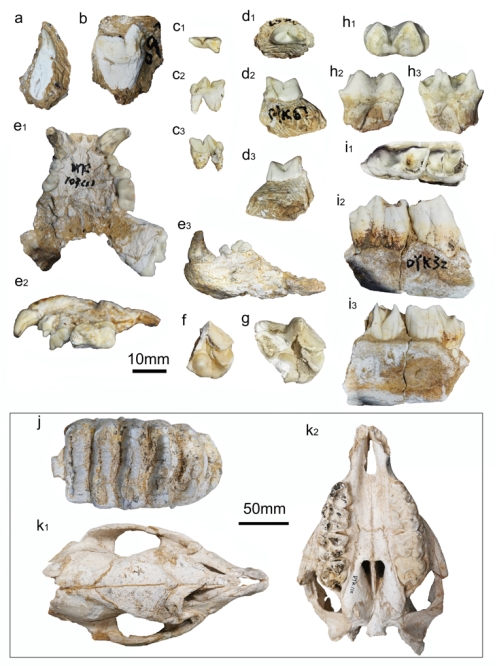

大垭口新发现的长鼻类、食肉类、奇蹄类头骨及牙齿化石

a-b. 锯齿虎(未定种)Homotherium sp., a. 左I2, CYM0009, b. 左 m1, CYM0010; c. 云豹Neofelis nebulosa, 右P4, CYM0007; d. 虎P. tigris, 右m1, CYM0008; e. 大熊猫武陵山亚种A. m. wulingshanensis, 残破下颌骨, CYM0011; f-h. 中华黄昏爪兽Hesperotherium sinense, f. 左M2, CYM0012, g. 左M3, CYM0013, h. 右m2, CYM0014; i. 中国犀相似种Rhinoceros cf. sinensis, 左 dp2-dp3, CYM0015; a-i比例尺为10 mm. j. 华南剑齿象Stegodon huananensis, 左M3, CYM0006; k. 中国貘T. sinensis近完整头骨, CYM0016. k1, 背视; k2, 腹视; c1, d1, e1, e2, f1, g, h1, i1, j, 咀嚼面视; a, b, c2, d2, e3, h2, i2, 颊侧视; c3, d3, h3, i3, 舌侧视. j–k比例尺为50 mm.

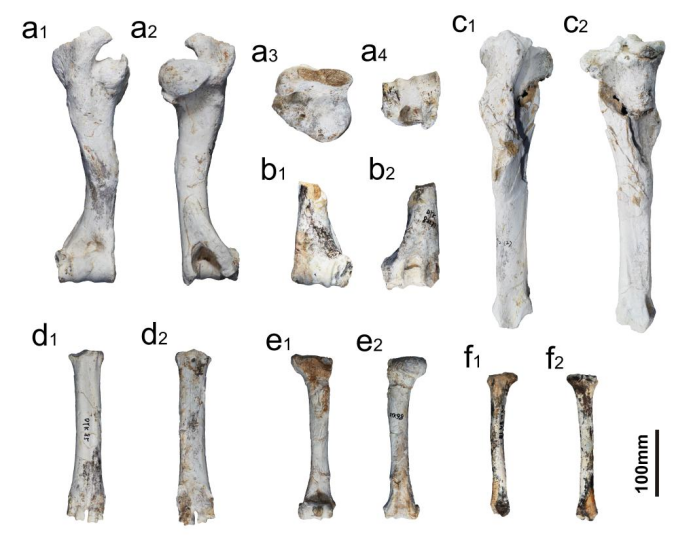

大垭口新发现的偶蹄类动物肢骨化石

a-d. 丽牛(未定种)Leptobos sp., a. 右肱骨, CYM0019; b. 左肱骨远端, CYM0020; c. 左胫骨, CYM0021; d. 右炮骨, CYM0022; e-f. 鹿族属种未定Cervini gen. et sp. indet., e. 左肱骨, CYM0017; f. 左腓骨, CYM0018; a1, b1, c1, d1, e1, f1, 前视; a2, b2, d2, e2, f2, 后视; a3, 近端视; a4, 远端视. 比例尺为100 mm.

大垭口动物群的中国貘、苏门答腊犀、东方剑齿象等物种保存了较为完整的头骨,中国貘和苏门答腊犀更是保存了极易破碎的幼体鼻骨,据此可推断大垭口周边曾是动物频繁出现的场所,保存较完整的动物化石极可能是坠落死亡后的原地埋藏,而零散牙齿和破损肢骨则更可能为雨水或山洪带入洞中。结合华南地区灭绝种的已有研究结果及相关现生种的生态类型,研究重建了大垭口地区的生态场景,认为该地区在早更新世中-晚过渡期处在一个多山的亚热带森林生态系统,以出现乔木、灌木混合及发育河流为主要特点。

重庆万州大垭口周边在早更新世中-晚期的生态场景

研究还探讨了大垭口动物群反映的动物群面貌和古生态环境在欧亚大陆的重要指示,认为相比非洲和欧亚大陆高纬度地区,早-中更新世气候转换期(EMPT:距今1.25-0.41 Ma)的气候剧烈波动和生态变化对处在中-低纬度中国南方大哺乳动物的影响被低估。大垭口和元谋人遗址的晚期华南剑齿象的首次出现代表了中国南方进入了EMPT,可能指示大型植食动物对气候波动的反应最为明显。自此之后,其他动物方才受到影响,乳齿象、剑齿虎、黄昏爪兽、祖鹿、丽牛灭绝,步式巨猿、大熊猫、亚洲黑熊、貘等动物体型变大,而豺和猩猩体型变小。中国南方以大垭口为代表的多山亚热带森林生态场景范围较广,也较为稳定,成为了祖鹿等动物避难所,欧洲在EMPT的生态类型比中国更为复杂,对不同动物的影响也各有不同,喜欢开阔环境的丽牛较中国的早早灭绝,而活动范围更大的锯齿虎则适应能力更强,较中国的更晚灭绝。此外,大垭口发现的现代云豹和虎化石被认为是迄今发现的最早化石记录,可能代表了这两个物种的出现与中国南方进入EMPT有关。

该论文由国家自然科学基金、云南省科技领军人才项目、重庆市规划和自然资源局古生物保护项目联合支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109199